原创 商竹 陕西交通

“武关道”又名“商山路”,开辟于商末周初,原本是为了秦楚相互争夺的需要,以“武”字名关、名路,古代把起自长安,经蓝田、商州,河南内乡、邓州到湖北襄阳武汉的交通要道称作武关道,是连接关中地区与江汉地区的重要道路。阳城驿正是这条古道上的一座驿站。

——编者按

又见阳城驿

文/商竹

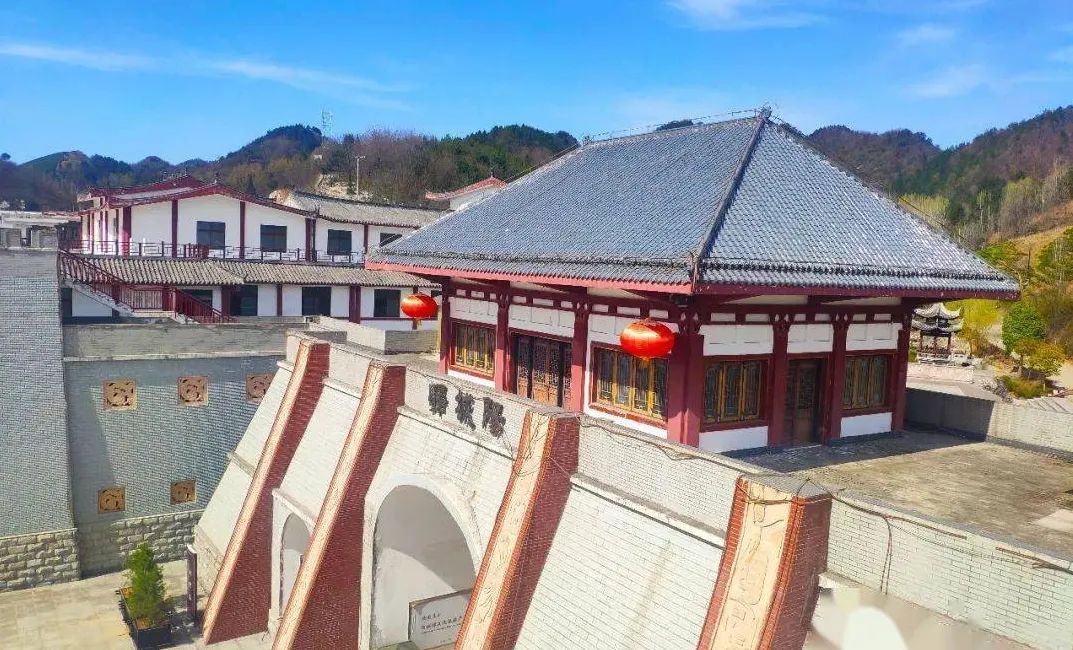

在商洛,唐时称商山路,今为312国道。当年的阳城驿蝶变为4A景区。这座千年古驿,曾数改其名,串起数位唐宋文化名人,演绎了一段沉重而难忘的历史。

据考证,商山路在今商洛境古驿约有12个,除安山、北川两驿外,其他均见之于唐诗。这些驿馆,大抵根据附近的要地、关隘、山川等人文、自然景观而取名,如蓝田、武关两驿附近有蓝(田)关、武关,仙娥驿附近有仙娥峰和仙娥溪,雒(洛)源驿临丹江(昔称雒水),棣花驿附近有棣花山,桃花驿当地多桃树等等。一些驿馆另有别名,如临近四皓祠(墓)的“商州馆”,又名四皓驿;层峰驿内种植了几株粗壮的桐树,又名桐树馆。武关东的青云驿,可能与商山路又为科考之路有关。陕豫交界的阳城驿,大概因其地处秦岭之阳、且为古城遗址而得名,不料却与唐贞元名臣阳城的名姓相同,引起争议。

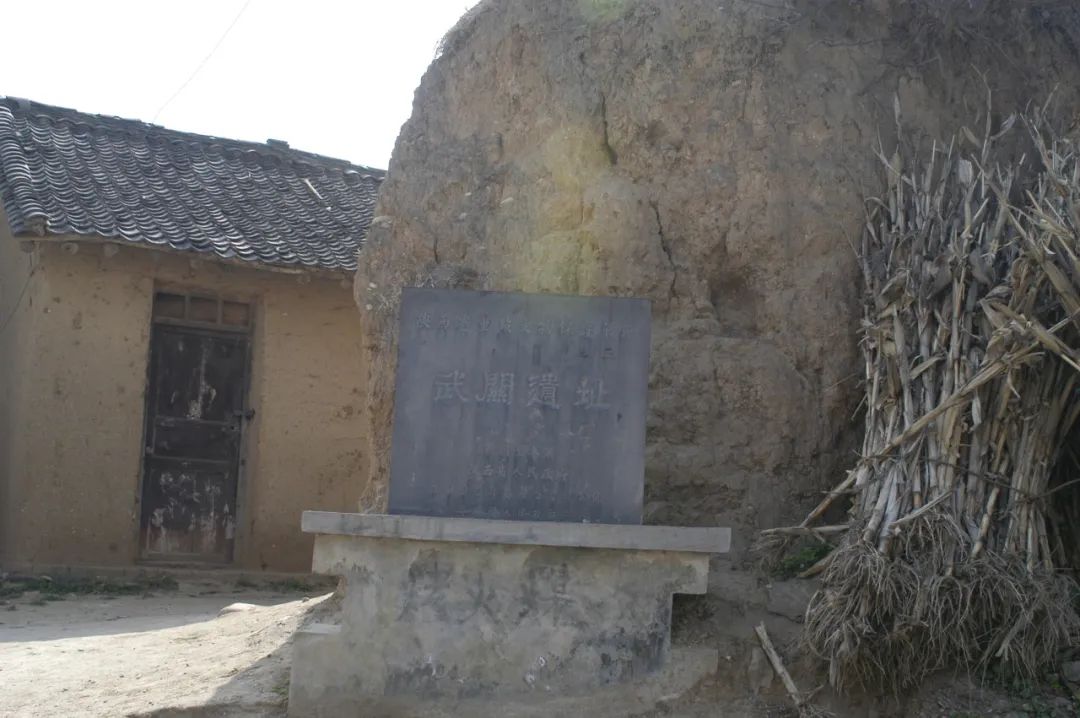

武关遗址

提起阳城(736—805),如今可谓网红官员。他少小家贫,遂入集贤院作抄写书吏,得以苦读经史。人到中年,考中进士,复于中条山隐居。彼时学子入仕,或者正儿八经参加科考,或者拉关系走明经一途,或如李白一样可怜巴巴地“遍谒诸侯”,或者隐居名山,待价而沽,走“终南捷径”被皇帝招用。阳城在隐居时,曾拒地方大员李泌之邀。但当李泌拜相后再次相招,他还是入朝作了谏议大夫。“君子得其位,则思死其官。”可是数年间,阳城以“长安酒徒”自居,竟然庸碌无为,令人失望。为此,青年韩愈作《争臣论》,对其冷嘲热讽。

其实,刚直的阳城是不屑于为一些鸡毛蒜皮、不痛不痒的小事正词直谏的。要干,就要干一票大的。794年,贤相陆贽遭受排挤,奸佞裴延龄即将为相,众皆敢怒不敢言,此时阳城挺身而出,犯颜忤旨:“脱以延龄为相,城当取白麻坏之。” “阳城裂麻”之后,先被打发到国子监作司业,随后被贬道州。柳宗元为此作《与太学诸生喜诣阙留阳城司业书》,盛赞阳城有“博厚恢弘之德”。

阳城应当是经商山路抵道州的。在唐代中期,商山路作为长安通往东南的捷径,仅次于“大路驿”(长安至洛阳的两都驿道),被升格为“次路驿”,即全唐第二驿道。唐人奉使、贬谪、赴考、游历等多取道此途,“来往悲欢万里心,多从此路计浮沉”(李涉《题武关》)。

在道州,阳城“封五龙侯,罢矮奴贡,自囚入狱”,多有为民请命之举。此时的韩愈,终于懂了阳城,在《送何坚序》里,将阳城比作鸟中之凤,希望道州父老子弟“服阳公之令”。白居易作《道州民》,称颂阳城之举:“道州民,民到于今受其赐,欲说使君先下泪。仍恐儿孙忘使君,生男多以阳为字。”阳城遂被尊称阳公、阳谏议、阳道州,入传于《旧唐书》。

继阳城之后,商山路也见证了“韩柳”“元白”诸诗人、官员的贬谪之痛。倡导“文以载道”的韩愈两遭贬谪,在蓝关长叹“云横秦岭家何在”。柳宗元两过商山,作《商路孤松有感》。白居易“七年三往复,留诗十余首。”元稹七经武关,容颜憔悴,饱受精神折磨。一寸商山路,一缕贬官愁。堪画亦堪行的商山路,因之涂抹上浓重的悲怆色彩。

正是敏感的元稹,发现“商有阳城驿,名同阳道州。”对于神一样存在的阳城,他实在不忍心让行人直呼其名,遂援引羊祜碑改名堕泪碑的旧例,作《阳城驿》:“我愿避公讳,名为避贤邮。”对于极品好友的倡议,白居易在和诗中,亦作800言,同意将阳城驿“改为避贤邮,大署于门楣” 。

20多年后,杜牧行经商山路,发现此驿改称富水驿,提出“驿名不合轻易改,留警朝天者惕然。”他以为,保留阳城驿名,可以警示在朝为官者,使得“名存教可施”。

时至赵宋以后,京都东迁、北移。曾为长安近辅的商州,一落为寂寞偏僻的贬谪地,而“邮传之盛,甲于它州”的商山路,旧驿废弃,也失去往日繁华。公元991年秋,诤臣王禹偁初贬商州,览元、白、杜之诗,“验之图经,求诸郡境,则富水地存而驿废,阳城之号遂莫知也。因作风诗,申明三贤之作。”出于“德音苟不嗣,吾道当已而”,他作长诗《不见阳城驿》,一咏三叹,使得阳城驿名传天下。以后,王禹偁二贬滁州,三贬黄州,一生三黜,被苏东坡称为“以雄风直道独立当世”,“耿然如秋霜夏日,不可狎玩”。

纵观历史,不乏令人唾弃的庸吏、贪官、奸臣,但更涌现出诸如阳城、韩愈、王禹偁这样令人敬佩的诤臣、清官、前贤。是什么让后者“不合时宜”,自甘贬谪,虽九死其犹未悔?那是因为他们一直坚守初心,践行仁义之道。这一优秀的传统文化精神,在新的时代,应当不断被传承、创新,以新的使命担当,缔造新的辉煌。(作者供职于商洛公路局)

原标题:《秦岭古道 | 又见阳城驿》