《翔安古道》

“翔安虽是厦门最年轻的行政区,但保存在其境内的西汉兵道古宅段、宋代官道小盈岭段,却是厦门现存最为古老的道路。”

近日,由厦门市翔安区政协组编、厦门本土作家黄坚定撰写的《翔安古道》出版发行。该书是目前较为罕见的以“古道”为线索的地方文史专著。今天我们一起来听听《翔安古道》作者、厦门市闽南文化研究会副会长、翔安区政协文史顾问黄坚定的口述,寻踪厦门古道脉络,揭开厦门古道承载的历史人文故事。

早在商周时期就有人类活动轨迹

据黄坚定介绍,《翔安古道》全书分水陆两大篇章,上溯商周,下及近现代,系统梳理了翔安辖区通往泉州、漳州的18条古代陆道,东溪、九溪两条主要古老水道,以及通向远洋的13个早期港口古渡等。

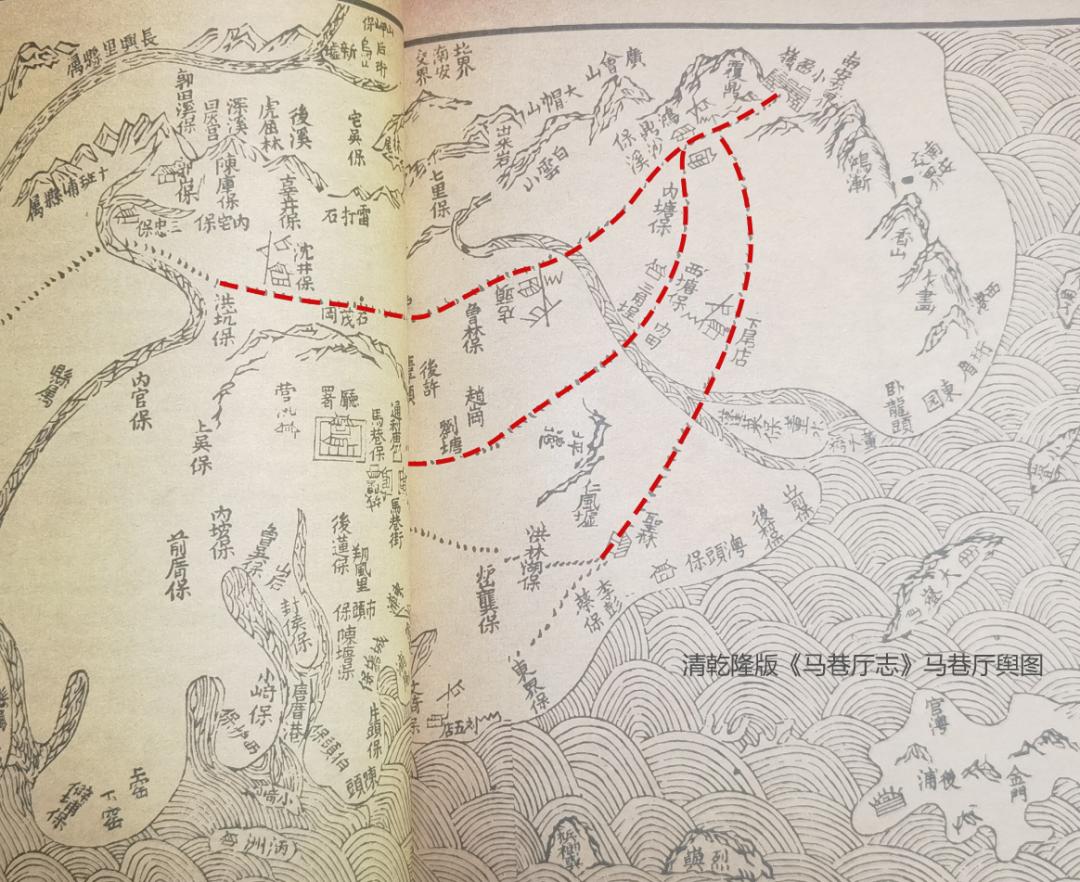

翔安早在商周时期就有人类活动轨迹,西汉就有道路可通泉漳。《厦门市志》《同安县志》等地方志书记载的大事记第一条,都是关于西汉建元六年(公元前135年)闽越王郢开辟的罗田—豪岭兵道。“这不仅是厦门史上有确切文字记载的第一条道路,也是厦门史书上记载的第一笔人文轨迹。”黄坚定有些遗憾地说,如此重要的“厦门第一道”具体位置在哪、是否还有遗迹,之前极少有人关注。

新圩遗留着古道古迹

黄坚定经过多年的考察研究,他觉得“厦门第一道”的现存最早遗迹之一,就是位于新圩镇古宅村的辜山古道和十八弯古道。“虽然按照现有史料和文物碑记记载,位于古宅村的十八弯古道明确为宋景定元年(1260年)铺修,但这只是铺上现存石头的修缮年份,具体的开路年代则更为久远,估计它是闽越王开辟的西汉兵道分支。”黄坚定解释道。

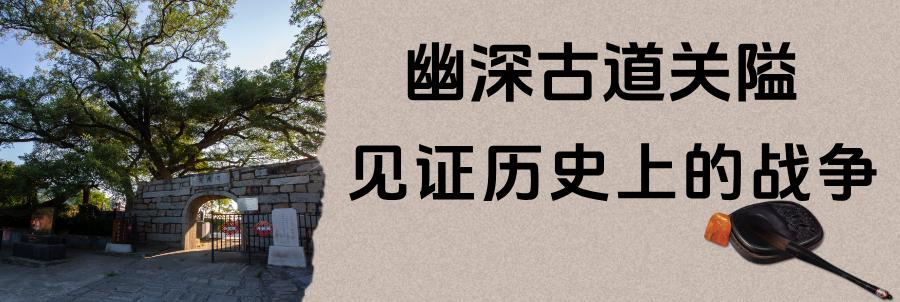

古代在小盈岭设有关隘

回顾厦门市历史,最为浓墨重彩的地方,当数明郑与清军的拉锯战,最为刻骨铭心的,莫过于“嘉禾断人种,银城血流沟”了。“很多人不知道的是,在这当中的两场主要大战,都发生在今天的小盈岭附近。”小盈岭是泉漳古道的交通要冲,古代在小盈岭设有关隘,遗址位于如今的翔安区内厝镇同民安坊附近。

闽南古话“三日归清,三日归明”

黄坚定提到了一句闽南古话——“三日归清,三日归明”。他说这是用以形容当年两军的拉锯战,攻守转换之频、战况变换之快,匪夷所思,难以预料。

1647年,明郑军队攻克同安,留吏部主事叶翼云代理知县,进士陈鼎为教谕,会同部将邱缙、林壮猷、金作裕及三千兵士驻守城池。

1648年8月间,清军总督陈锦及李率泰、佟国器等合师从小盈岭处进逼同安。在小盈岭附近的大盈岭交战中,邱缙身中五箭,败退同安城。清军一鼓作气,连夜攻入城池。清军破城后下令屠城七日,实际屠城四日,全县一半以上人口,近4万无辜百姓被杀,史称“同安四日屠”。

史学界公认的厦门开埠

三年之后的1651年,明郑军队先后取得磁灶大捷、钱山大捷。当年农历十一月,郑军截获情报,得知清廷福建陆路提督杨名高已率兵南下,将取道小盈岭驰援漳州。郑成功率领所部从厦门渡海,抢先在小盈岭一带伏击。清军很快就狼狈而逃。郑军乘胜一路围追堵截,一直打到马巷,杨名高全线溃败。

此战之后,郑成功几乎掌控了闽南地区长达20多年之久,为驱荷复台奠定了坚实基础。史学界公认的厦门开埠,也就是从这个时候开始的。

“古道治沙”的故事代代相传

厦门的古道,是历史兴替的脉络,亦是风土人情的注脚。黄坚定曾言,这些古道既见证过沸腾的血脉,也留下了黯然的伤痕,浸润着斯土斯民炽热的情感。

黄坚定说了一个“古道治沙”的故事。八百年前,泉州入厦的古官道首站小盈岭附近,沙溪七里一带风沙肆虐,民谚云:“沙溪七里口,无风沙自走”。朱熹任同安县主簿时,以堪舆学之名,筑“同民安坊”镇风沙,同时开展植树造林。如今小盈岭旁的古榕,相传为朱熹种植。

明代进士林希元亦效仿此法,在大嶝岛田墘村古道旁垒“七星墩”,假托风水之说,实则以科学之法治沙,终使古林郁郁葱葱。

意在寻觅人文古道

黄坚定指出,若无“也要神,也要人”的智慧——即自然科学与人文手段的辩证统一,古道旁的树难以成林,风沙亦难平息。

他还提到,厦门人爱“拜拜”,庙宇林立,常被误读为迷信。清代的万友正在《马巷厅志》序言中道破真相:“可以教忠矣。”沿海村镇械斗频发、海疆劫掠横行,设庙祭神实为教化民心、维系秩序之举。马巷厅的设立,正是为“文武和谐,兵民安辑,习俗淳朴”。

黄坚定告诉记者,他写《翔安古道》,意在寻觅人文古道,而非自然古道。他认为古道上的治沙传奇、庙宇背后的教化深意,皆是厦门最深层处的风情所在。

原标题:《古道寻踪!“厦门第一道”,据说从翔安这里起步……》