湖北日报讯(记者刘畅、实习生潘雅芳、黎霞)5月16日,“武汉市生物多样性地图”上线,这也是武汉市生态环境政务平台一次重要“上新”。

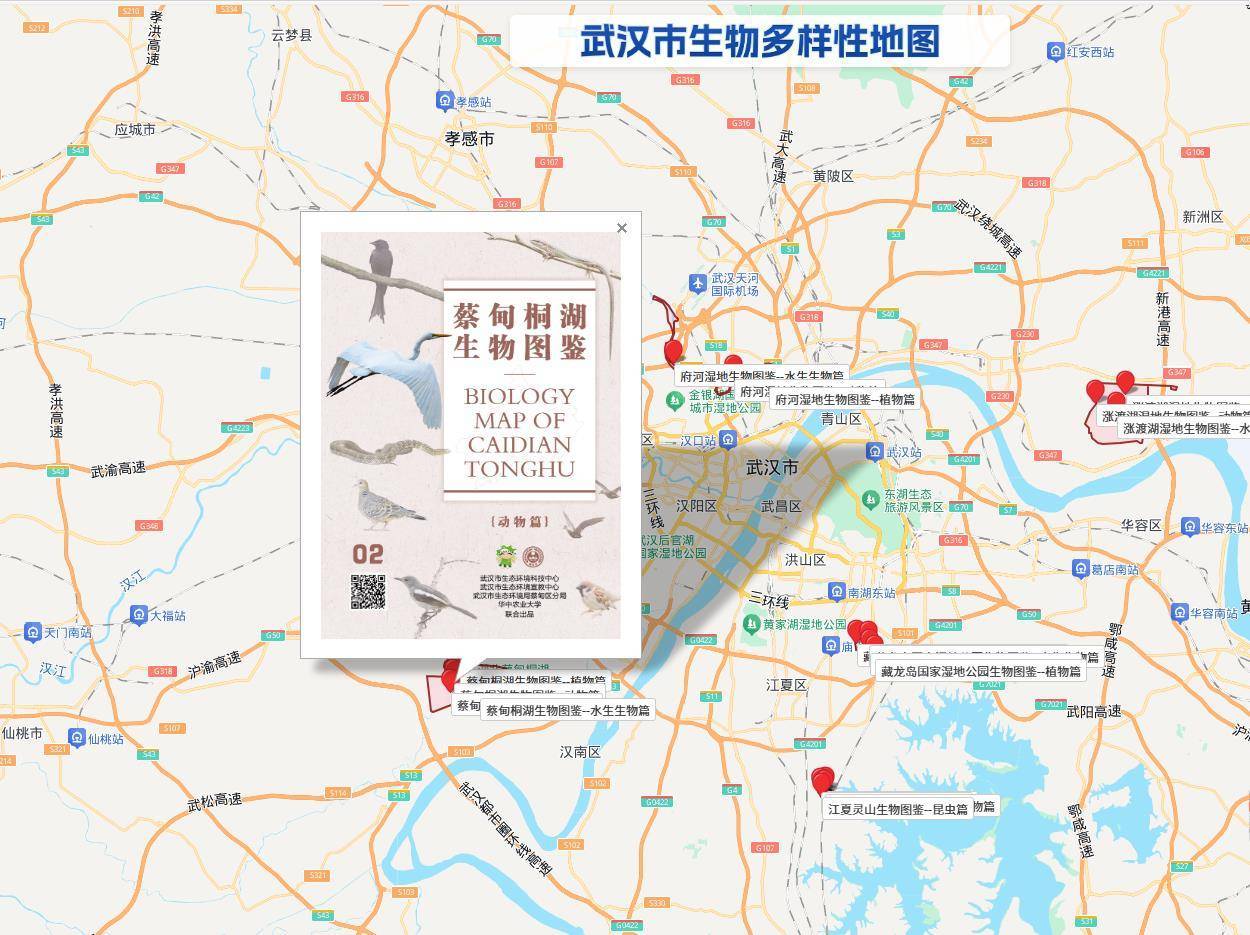

该地图由武汉市生物多样性调查信息和武汉市区域地图嵌套构成,收录了近5年编制的多套城市生物图鉴,涵盖武汉拥有的植物、动物、昆虫及水生生物,范围覆盖府河、涨渡湖、藏龙岛国家湿地公园、灵山生态文化旅游区、桐湖五地。公众可登录武汉市生态环境局门户网站查看。(https://hbj.wuhan.gov.cn/hjsj/ztzl/swdyMap/index.shtml)

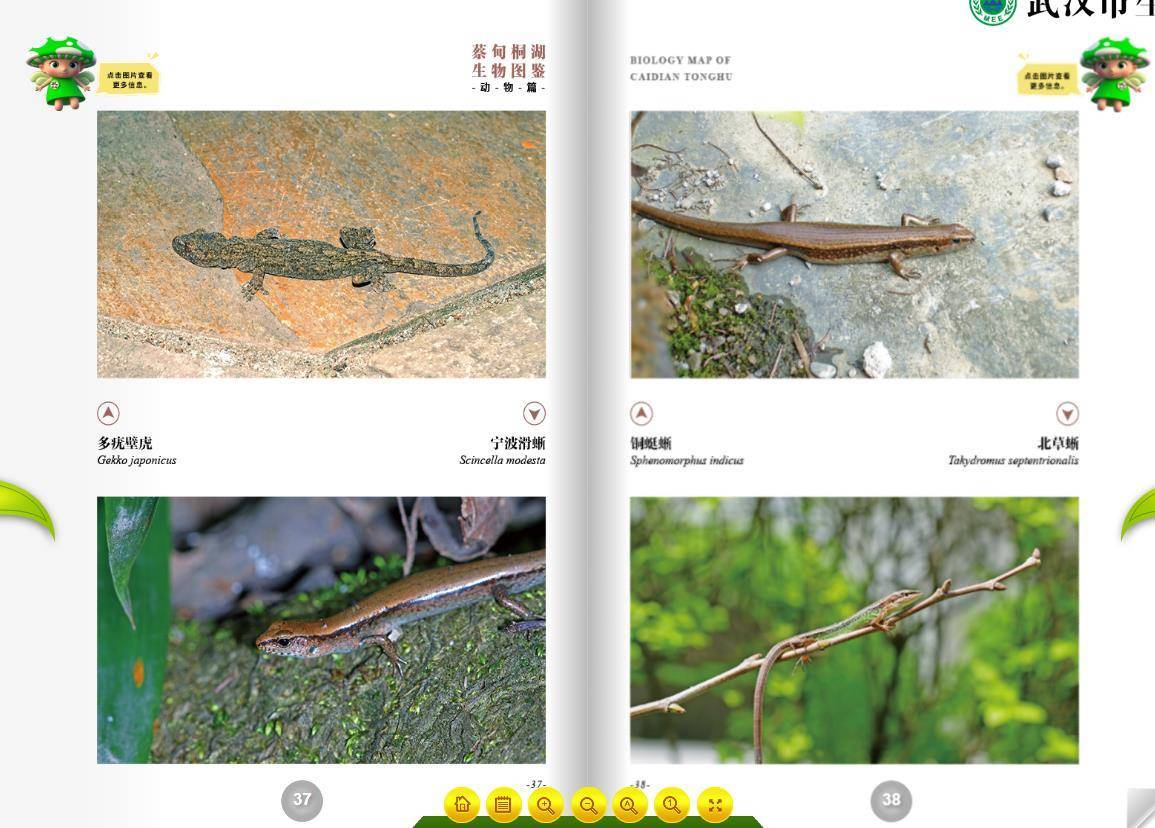

记者看到,《蔡甸桐湖生物图鉴》创新了多媒体表达形式,引入鸟类AI 动态影像及多维注释,增加与市民的互动性。打开动图,一只环颈雉晃着脑袋从草丛间走出来,活灵活现。点击鼠标,关于环颈雉的外貌、栖息环境、物种分布区域等信息飞进眼帘,一应俱全,实现精准画像。

“将线下调查成果转化为动态科普资源,更加便捷和翔实。”市民们表示,通过生物多样性地图,不仅能够观赏高清图片和视频,还能了解“城市邻居们”的“百科全书”。

为了支撑生物多样性地图的内容,武汉市生态环境局启动本底调查,将城市生物多样性从专业的调查报告“搬”到了公众视野,解密了很多不为人知的秘密。比如,江汉区,曾被认为是生物多样性的“荒漠”。2024年7月,在全市率先启动江汉区生物多样性本底调查工作,发现了603种植物、82种鸟类、近200种昆虫,更记录到国家一级保护植物6种、国家二级保护动物如画眉、白胸翡翠等珍贵物种,彻底改写了这一认知。

当天,第5套生物图鉴《蔡甸桐湖生物图鉴》同期亮相。记者在最新上线的桐湖生物多样性地图标注看到,共有460种昆虫、300种植物和87种候鸟,种类资源丰富。该湖生态系统生产总值(GEP)为16.769亿元。其中,湿地生态系统发挥着核心支撑作用,生态调节功能占比超八成。

“过去只能在课本上看到的概念,如今市民指尖一点就能感知城市生态脉搏。”武汉市生态环境局相关负责人表示,下一步将继续摸清生态资源“家底”,扩大地图的覆盖区域,丰富内容形式,深化全民参与的生物多样性保护行动。