烈日炙烤下的北京三环路上,快递小哥李金涛手机温度计跳出刺眼的47℃。与此同时,天气APP上显示的北京气温是35.4℃。“差距这么大,气象局是不是不敢报高温?”汗流浃背的他忍不住嘀咕。

相似的言论在网络上也此起彼伏。当手机温度计、汽车仪表盘频频显示40℃+,气象台的预报却显得“保守”,真相究竟如何?

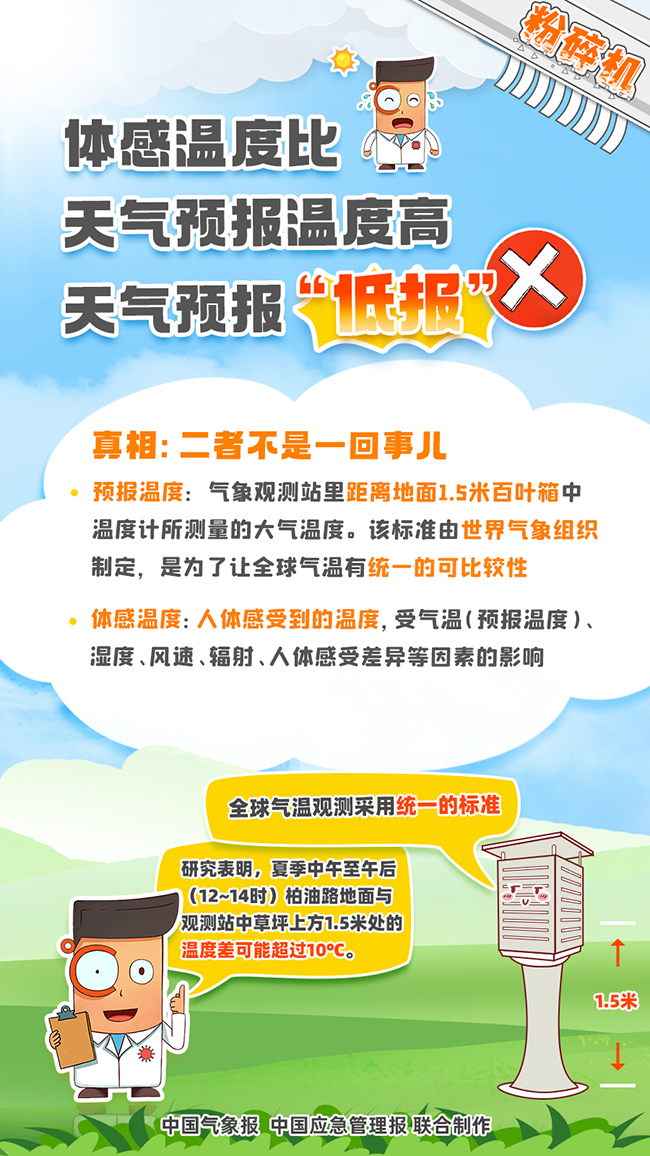

百叶箱里的 “标准温度”:百年传承的观测规范

在北京南郊观象台的草坪中央,乳白色的百叶箱静静矗立。南郊观象台高级工程师杜传耀打开箱门,露出里面的精密传感器:“这里测量的是距地面1.5米、通风遮阳环境中的空气温度。”

图为杜传耀正在查看百叶箱 解恒静 摄影

这个看似简单的装置,凝聚着近200年的科学智慧。

百叶箱的作用是防止太阳对仪器的直接辐射和地面对仪器的反射辐射,保护温度传感器和湿度传感器免受强风、雨、雪等的影响,并保证空气流通,使其真实地感应外界空气温度和湿度的变化。“在炎热的夏季,地表温度午后常超60℃,地温比百叶箱气温高20℃是常态。”杜传耀指着百叶箱里的传感器说,“温度计放在柏油路上测得的‘温度’,其实是地表辐射、阳光照射和低空热气流的混合产物,是被‘干扰’了的气温。”为了得到一个尽可能接近自然状态的气温数据,就必须按照统一的标准来测量。

这样的观测规范设定取决于科学判断。19世纪中期,随着全球气象观测网络的建立,科学家们发现温度测量受环境影响极大:阳光下的温度计会被直接加热,地面附近的空气因土壤吸热而温度偏高,不同下垫面更会导致数据混乱。为了让各国、各时代的气温数据能够客观对比,科学家制定了一套统一的观测标准。这套标准包括:使用百叶箱隔绝太阳辐射和地面辐射;将仪器设置在距地面1.5米的位置,其高度贴近人类躯干活动的高度范围;同时采用均匀的草坪环境,最大限度地模拟自然下垫面。“另外,现在使用的铂电阻温度传感器,相比于传统老式仪器,具有更加精准的监测能力,温度数据会实时传输到业务平台,每分钟更新一次数据,保证了数据的及时性和准确性。”杜传耀表示。

“目前全国7万多个各类气象观测站中,很多区域自动站达不到观测标准,能达到标准的站点远离城市热岛效应的干扰,能确保测量的是‘自然状态下的空气温度’。而乡镇自动气象站因观测环境受限,其数据更多用于区域气象服务,不参与历史气候对比。这种严苛的标准,正是气象数据科学性的第一道保障。”中央气象台首席预报员张涛说。

体感迷局:气候变量如何重塑人体感知?

7月13日14时,张涛刚在室外走了十几分钟,裸露的胳膊已灼痛发红:“体感温度估计达到45℃!”而此时,南郊观象台最高气温显示为36.2℃。

“这种情况是正常的。”张涛一边从电脑中调出全国高温预报图,一边向记者解释道。

曝晒的水泥路、背阴的大树下、密不透风的闷热厂房……无论身处哪一个场景,每个人的热凉感受都是大不相同的。“我们身体平时所感受到的温度,并不是真实的大气温度,体感温度是人体实际感受到的温度,它受多种气象因素和个体差异影响。”张涛一语道破其中奥秘。

一般来说,气温较高、湿度偏大时,体感温度比实际气温偏高;气温较低、湿度较大时,体感温度比实际气温偏低。因为体感温度通常会受到湿度、风速、太阳辐射、降水、云量、地面覆盖物和个体差异等诸多因素的影响,甚至个人情绪也会影响对气温的判断。比如,在高温高湿的环境下,汗液难蒸发,体感温度会高于实际温度;而在同样的温度下,湿度低,汗液快速蒸发,体感更凉爽。此外,不同个体的代谢率(运动时产热多少)、衣服透气性、健康状况等均会影响体感。

为更好应对高温天气,公众除了关注高温预报外,还可参考气象部门提供的各类气象指数预报。中国气象局公共气象服务中心(以下简称“公服中心”)首席慕建利介绍,气象部门于十多年前就开始预报体感温度,但它是对现有观测标准的补充,而非替代。就像医生需要标准体温计读数一样,气候研究和观测也需要统一可比的核心数据。为切实满足公众在酷暑中的生活需求,提供更贴近人体感受的科学指导,公服中心于2008年正式推出了体感指数。

慕建利说,公服中心以人体产热与散热平衡为基础,综合考虑体内温度、皮肤温度、大气温度等因素对人体热平衡的影响来计算体感温度,并每天定时发布4次指数预报。除了体感温度气象指数,中暑指数、穿衣指数、紫外线指数等一系列贴近生活的气象指数也不断普及。掌握并运用这些指数,能帮助人们更主动、更科学地应对高温挑战。

40℃门槛:科学敬畏还是行政压力?

每年夏天,都有这样的传言席卷网络:“气象局不敢报40℃!”

手绘:姜虹

“‘报了40℃就要停工,所以气象局不敢报’,这种说法实际上忽略了一个关键因素——先来后到。”张涛解释,“我国2012年实施的《防暑降温措施管理办法》明确以地市级气象台发布的日最高气温为依据,但这一立法是‘跟随’气象规范,而非‘主导’气象观测。”

另外,气象观测标准早在19世纪中期就已定型,我国自20世纪50年代起就建立了统一的观测网络,而高温相关劳动保护法规的制定,正是以既有的气象观测数据为基础。从历史数据看,40℃以上高温在我国属于极端事件:北京开启标准化气象观测以来(1951年至今),南郊观象台一共只有11天出现过大于等于40℃的气温;上海近10年里40℃以上天数累计6天;多数城市的历史极端高温都在38℃至39℃区间。

气象数据的客观性更有法律法规的保障。《气候可行性论证管理办法》明确规定 “伪造气象资料或者其他原始资料的”,由县级以上气象主管机构按照权限责令改正;情节严重的,由国务院气象主管机构进行通报;构成犯罪的,依法追究刑事责任。从技术层面看,预报允许存在±2℃的误差,报39℃实际涵盖37至41℃的可能范围,这种“弹性空间”是科学预报的常态,而非“低报”的证据。

“在科学标尺与公众感知之间,在历史延续与现实需求之间,气象工作者正寻找着平衡之道。”张涛感慨道,“理解气象观测的科学逻辑,就能明白‘高温低报’的传言站不住脚。气象数据的价值不仅在于告知‘今天有多热’,更在于通过长期稳定的观测,记录气候变迁的轨迹,为防灾减灾、城市规划提供科学依据。”

当公众在烈日下行走感叹“预报不准”时,不妨想想:那个静立在郊区草坪上的百叶箱,正用百年不变的标准,守护着气象数据的客观性。而气象部门做的,是在坚持科学标准的同时,提供更细致的场景化服务,让公众在了解科学的基础上,更好地应对每一个高温天。